Nach „Star Wars“, „Herr der Ringe“ & Co. hat LEGO ein neues Lizenz-Thema für sich entdeckt: Das aufwendig konstruierte Modell einer NES-Konsole und Mario-Spielsets sollen der Anfang

einer fruchtbaren Nintendo-Partnerschaft sein.

FEATURE • Skandinavier haben offenbar eine Schwäche für handliche Konstruktions-Systeme – wie IKEA… oder LEGO. Während Papa das Billy-Regal zusammenschraubt, steckt

Fritzchen seine Plastik-Klötze zusammen – oder zumindest war das früher so. In den 70er-Jahren ist LEGOs sogenannter „Klemmbaustein“ vor allem für kleine Kinder interessant und soll ihnen

kreativere Spiel-Lösungen bieten als der gute alte Holzklotz. Bei dem bleibt nur so lange ein Stein auf dem anderen, wie die Schwerkraft der Konstruktion entgegenkommt – LEGO ist dank seiner

ineinander greifenden Stutzen und Röhren deutlich beständiger.

Doch mit der Zeit ändert sich das Verkaufskonzept des Konzerns: Zu immer stärker spezialisierten, filigraneren Bauteilen gesellen sich gut gelaunte Mini-Figuren, Themenwelten wie Ritter, Piraten

oder Weltraum und die vor allem für halbwüchsige bis erwachsene Baumeister interessante „Technic“-Reihe – funktionstüchtige Getriebe, Zylindermotoren, Federungen, Pneumatik und elektrisch

betriebene „Power Functions“ inklusive. Die immer komplexeren Konstruktionen der LEGO-Designer werden dabei strikt nach Anleitung gebaut, die kreative Eigenbau-Komponente tritt in den

Hintergrund.

Adult Fans of LEGO

Nachdem sich LEGO in den 90er-Jahren an glücklosen Multimedia- und Action-Figuren-Serien versucht, besinnt man sich um die Jahrtausendwende wieder verstärkt auf das Kerngeschäft – den

Klemmbaustein. Mit der „Star Wars“-Lizenz landen die Dänen einen bis heute anhaltenden Hit, der endlich die Öffnung des wichtigen US-Markts vereinfacht. Weitere Lizenz-Themen wie „Der Herr der

Ringe“, „Harry Potter“, „Batman“, „Marvel“, „Fluch der Karibik“, zeitweilig „Indiana Jones“ und sogar „Prince of Persia“ folgen. Gerade die fruchtbare Partnerschaft mit Disney wird eifersüchtig

gepflegt: Kleine LEGO-Konstrukteure toben sich mit „Toy Story“ und „Cars“ aus, während ihre Eltern Micky Maus oder das Dampfschiff aus „Steamboat Willy“ nachbauen.

Obwohl der Konzern mit eigenen Themenwelten wie „Ninjago“ noch immer einen Platz im Kinderzimmer hat, findet sich der Klemmbaustein heute immer häufiger in den Vitrinen und Regalen von über 30-

oder 40-jährigen Sammlern – sogenanntem „Adult Fans of LEGO“, kurz „AFOL“. Denn: Das Klemm-Konstrukt hat Stück für Stück den klassischen Modellbausatz verdrängt. Naja, fast.

In den 80er- und 90er-Jahren haben Bastel-begeisterte Väter ihre Schiffe, Flugzeuge und Autos noch geklebt – heute wird geklemmt. Und das meist zu den Themen, die der inzwischen erwachsene

Fan noch aus seiner Kinder- und Jugendzeit kennt.

Ganz günstig ist der Spaß aber nicht: 200 Euro für ein „Ideas“-Set wie das „Baumhaus“ oder die „Piraten der Barracuda“-Bucht sind im Klemm-Kosmos fast normal. Für die funktionstüchtige

LEGO-Miniatur eines Konzertflügels (340 Euro) oder einen gigantischen „Star Wars“-Sternenzerstörer aus der „UCS“-Reihe (circa 700 Euro) werden noch höhere Summen aufgerufen.

All diesen Sets gemeinsam ist, dass man sie nur im Online-Shop des Herstellers oder einem LEGO-Store findet – in Deutschland sind es zwölf. Genauso verhält es sich auch mit LEGOs Hommage an

das 8-Bit-NES von Nintendo: Die ständige Suche des Spielzeug-Konzerns nach neuen Lizenz-Partnern hat ihn schließlich mit den Konsolisten aus Japan zusammengeführt – darum dürfen sich LEGO-Fans

künftig an Klemmbaustein-Konsolen und (mehr als nur behutsam digitalisierten) Klotz-Klempnern abarbeiten.

Von den digitalen 80ern in die Klemmbau-Gegenwart

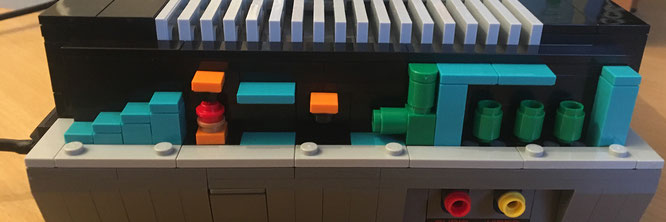

Besonders interessant für die stetig erwachsener werdende Zielgruppe der Dänen ist dabei naturgemäß das NES: Wer heute eine 8-Bit-Konsole zusammen klemmt, der hat in den 80er-Jahren vermutlich

schon mit LEGO und dem Original-NES gespielt. Und empfindet jetzt eine diebische Freude, wenn er aus mehr als 2.600 Teilen eine wuchtige Replik der Konsole und eines 80er-Jahre-Flimmerkastens

samt beweglichem Mario-Level konstruiert: Während das NES annähernd so groß ist wie das Original, musste man den Fernseher schon deutlicher schrumpfen.

Zugegeben: Manch einen mag es etwas enttäuschen, dass er für 225 Euro keine Elektronik geliefert bekommt – denn die Frage danach, ob man auf dem LEGO-Nachbau tatsächlich alte NES-Module

abspielen kann, kam seit der ersten Ankündigung vor einigen Wochen immer wieder auf. Vermutlich werden geübte Klemmbau-Künstler und Hobby-Modder sich nicht den Spaß nehmen lassen, ihr LEGO-NES

mit einer Rasberry-Pi-Platine zu veredeln und sie auf diese Weise tatsächlich in eine bespielbare Retro-Konsole zu verwandeln. In diesem Fall müssten sie gleich mehrere Elemente einer

Generalüberholung unterziehen: Weder Anschlüsse noch Buttons oder Controller erfüllen aktuell irgendeinen Zweck – außer dem, möglichst gut (will heißen: originalgetreu) auszusehen.

Denn das NES ist – wie die meisten seiner in derselben Preisklasse angesiedelten LEGO-Kollegen – ein Vitrinen-Modell. Trotzdem wartet es mit reizvollen Funktionen und Mechanismen auf,

die vor allem deshalb so interessant sind, weil ihre Umsetzung mithilfe des LEGO-Systems so raffiniert ist: So wartet die Baustein-Konsole mit der für das NES charakteristischen Frontlader-Klappe

auf – und in der lässt sich dann auch tatsächlich der Nachbau einer „Super Mario Bros.“-Cartridge versenken. Natürlich darf bei so viel Liebe zum Detail auch die vom Original bekannte,

gefederte Modul-Aufnahme nicht fehlen. Die nötige Mechanik hierfür wird übrigens mithilfe von „LEGO Technic“-Elementen umgesetzt und nimmt den Großteil des konsolischen Innenlebens in Anspruch.

Mario, der LEGO-Film

„LEGO Technic“ arbeitet auch im Innenleben des Fernsehers: Um die Illusion eines über die Baustein-Mattscheibe flimmernden „Super Mario“-Levels zu erschaffen, steckt man mehrere hundert

klitzekleine LEGO-„Tiles“ und -„Plates“ auf eine sonst von Baumaschinen-Sets bekannte Ketten-Konstruktion. Das Ergebnis ist eine Art Kurbel-betriebener „Leinwand“, die eine kurzen „Mario-Film“

abspielt. Für den letzten Kick sorgt dabei ein kleiner Pixel-Mario: Der wird an einem transparenten, frei schwebenden Arm montiert und flutscht beim Kurbel-Betrieb der Leinwand so zwischen den

erhabenen Elementen des "Level-Reliefs" entlang, dass die Illusion eines durch die 8-Bit-Welt hopsenden Klempners entsteht.

Klar: Nach den ersten paar Umdrehungen erschöpft sich die Faszination dieser Konstruktion und wird die NES/TV-Kombi samt Level-Leinwand nur noch dann aus der Vitrine geholt, wenn man ihre

Features staunenden Freunden vorführen will. Aber bei „LEGO-Technic“-Elementen ging es noch nie um die Anzahl der tatsächlichen Nutzungen. Es geht um den Bauspaß – und darum, zu wissen, dass

die oft unsichtbaren Details einfach da sind. Und funktionieren. Wie der Motor unter der Haube eines Sportwagens, den man auf normalen Straßen sowieso nicht ausreizen darf.

Ein Versuch

In eine ganz andere Kerbe schlagen dagegen die „LEGO Mario“-Sets: Die sollen vor allem die kleinen Klempner-Fans zum Spielen verführen und dazu beitragen, die wachsende Digital-Strategie des

Konzerns zu beflügeln. Zumindest in der Theorie. Auch mit ihrer „Hidden Side“-Reihe bemühen sich die Dänen seit einiger Zeit darum, Smartphone- und Klotz-Kosmos miteinander zu vereinen: Eine

Augmented-Reality-App soll die Klemmbau-Konstrukte in digitale Spielwelten verwandeln. Bisher hat die behäbige „Hidden Side“-App jedoch nur eins hinbekommen: Sie hat unterstrichen, warum

– mit der Macht kindlicher Fantasie – die Baustein-Sets selber ohne App lebendiger sind als mit. Denn Kinder brauchen kein Smartphone, um sich vorzustellen, wie ein Gespenst über ihren

LEGO-Friedhof spukt.

Dabei ist die Intention hinter „Hidden Side“ und „LEGO Mario“ absolut verständlich: Weil sich heute auch Kinder von acht oder mehr Jahren immer häufiger in digitalen statt in klassischen

Spielwelten aufhalten, fürchtet man bei LEGO vermutlich ein Nachwuchsproblem. Wer soll all die Bausteine kaufen, wenn die AFOL in zehn bis 20 Jahren dafür zu arthritisch oder tot sind?

Also versucht man sich mit „Hidden Side“ an der (inzwischen nicht mehr ganz so) hippen Augmented Reality und lizenziert Klempner-Meister Mario, um seine Heimat mittels Smartphone oder Tablet in

einen digitalisierten Hindernis-Parcours zu verwandeln. Auf den ersten Blick wirkt das Konzept reizvoll: Gumbas, Koopas, Bowser Junior & Co. bevölkern eine knuffige Klotzwelt, die

Komplexitäts-seitig irgendwo zwischen echtem LEGO und der Junior-Marke „DUPLO“ rangiert. Dabei werden verschiedene Level-Elemente wie Schwebe-Plattformen, Burgtore, Hügel, Toad-Pilzhäuser oder

Fallen über schmale Platten miteinander verbunden, während ein verblüffend großer Mario mit digital belebtem Display-Gesicht durch die Landschaft hopst.

Dabei reagiert der Plastik-Klempner auf QR-Codes. Die verraten ihm z.B., wann er einen Feind um-hopst, von einem Feuer verbrutzelt wird oder eine Münze ergattert. Vorteil: LEGOs Designer haben

sich eine Menge beweglicher Elemente einfallen lassen – so legt Mario seine Feinde mit kippbaren Plattformen, absprengbaren Türmen und schwingenden Hammer-Plattformen aufs Kreuz. Oder er

schickt eine fleischfressende Pflanze durch den Sprung auf einen Auslöser zurück in ihre Röhre. Das funktioniert zwar nicht immer – aber Kinder haben sicher ihren Spaß dran.

Kein schlüssiges Gesamt-Konzept

Nur: Bei App und Spiel-Konzept schwächeln die Mario-Sets. Nicht nur, dass LEGO diesmal auf die sonst üblichen, gedruckten Anleitungen verzichtet (stattdessen gibt es On-Screen-Baupläne fürs Handy

– juhu) – auch die zickige Bluetooth-Verbindung der Batterie-betriebenen Klempner-Figur und Marios Ungeduld hemmen den Spielspaß: Wer das Kerlchen zu lange stehen lässt, der muss es

immer wieder mit dem iOS- oder Android-Gerät verbinden. Regelmäßige Hilfeschreie in Richtung Mama und Papa sind da vorprogrammiert.

Auch die spielerische Umsetzung der eigentlich netten Idee überzeugt nicht so richtig: Zwar reagiert Mario sensibel auf alles, was sich unter seinem Sensor befindet – aber was genau man

diesen Reaktionen anfangen soll, das verrät uns LEGO nicht. „LEGO Mario“ fühlt sich wie ein Brettspiel an, bei dem man das Regelwerk vergessen hat. Und für das freie Spiel, das gerade kleine

Kinder so schätzen, bietet es zu wenig Substanz.

Vielleicht hätte LEGO besser daran getan, Mario auf ähnliche Weise umzusetzen wie "Minecraft": als detailverliebte Modell-Welt, die man bespielen oder in die Vitrine stellen kann – denn

genau das ist LEGOs Kernkompetenz, die man hier noch mehr als bei „Hidden Side“ aus den Augen verloren hat. Und für derlei gewagte Experimente sind die Spiel-Sets klar zu teuer: Für das auf jeden

Fall erforderliche Basis-Set ruft LEGO 60 Euro auf, für die einzelnen Erweiterungs-Sets 20 Euro (ursprünglich waren es sogar 30) und Bowsers klotzige Endgegner-Burg kostet gleich hundert

Euro.

Das ist kein Pappenstiel – und wirft die Frage auf, ob das Geld nicht besser angelegt ist, wenn man dem Nachwuchs stattdessen ein paar Switch-Spiele oder LEGO-Ninjago-Sets kauft – denn

mit denen hat man auch langfristig Spaß. Und nur mit langfristigem Spaß gewinnt man Kunden, die einem ein Leben lang treu bleiben – vom Kinderzimmer bis zur AFOL-Werkstatt und Sammler-Vitrine.

Immerhin: Wer den kleinen Klotz-Klempner in einer Aussparung auf dem NES-Fernseher platziert, der bekommt die passenden Sound-Effekte zum Filmchen zu hören – darum ist das Mario-Basis-Set

zumindest für Komplettisten fast schon eine Pflicht-Anschaffung.