Spiele, die alle Register ziehen, um uns in andere Spielarten menschlicher oder menschenähnlicher Existenz zu versetzen, gibt es jede Menge – aber wenn es darum geht, unseren Horizont

auf die Wahrnehmungs-Sphären anderer Arten auszudehnen, dann wird die Auswahl an spielerischen Hochkarätern dünn. Umso wichtiger, dass es „Stray“ gibt. Nur: Sind wir hier WIRKLICH die Katze?

Katzen-Allergiker und -Fan (ja, das geht beides gleichzeitig) Robert über BlueTwelves ungewöhnlichen Trip in den Felidae-Limbus – eine Kolumne, am besten geeignet für alle, die das Abenteuer

schon abgeschlossen haben. Achtung Spoiler-Warnung am Artikel-Ende und vor einer Bilder-Galerie!

KOLUMNE • Ein wesentlicher Reiz des Videospiels besteht eigentlich darin, dass wir mit seiner Hilfe in andere Rollen schlüpfen. Hinter der Tastatur oder dem Controller können wir

als wagemutige Piraten durch die Karibik kreuzen. Hinter dem Lauf eines verrosteten Nuka-Nuke-Launchers das postapokalyptische „Wasteland“ nach fetter Beute durchkämmen. Die Pyramiden im alten

Ägypten erklimmen oder an Bord eines schnittigen Raumgleiters durch dicht gepackte Feindgeschwader schwirren, während wir aus allen Rohren feuern. Doch all diesen digital-weltlichen Visionen

gemein ist der ebenso schlichte wie langweilige Umstand, dass wir nicht wirklich in eine andere Haut, sondern für gewöhnlich nur in ein Kostüm schlüpfen. Und dabei quasi die Job-Beschreibung

ändern. Wir legen unsere drögen Alltags-Klamotten ab, um stattdessen das abgewetzte Korsaren-Kostüm überzustreifen und die Augenklappe anzulegen. Oder wir hängen Jogging-Hose bzw. Jeans an den

Nagel, um mit genau dem Skill-Set in die digitale Sphäre einzutauchen, das wir benötigen, um welche Werkzeuge, Vehikel, Waffen oder was auch immer zu bändigen. Wir selber könnten keinen Raumjäger

durch ein Asteroidenfeld navigieren, Schlacht-erprobten Seebären die Bäuche aufschlitzen oder wie ein Surfer die Cheopspyramide hinunter schlittern – aber unser polygonales Konterfei

… das kann. Und während wir all diese waghalsigen bis aberwitzigen Kunststücke im unechten Leben vollführen, schmeichelt uns die derart suggerierte Kompetenz im echten.

Zuerst kam Ecco … und dann?

Aber was ist mit all den wunderbaren Verwandlungsmöglichkeiten, die uns das Medium Videospiel theoretisch bietet? Mit seiner Hilfe könnten wir als Walfisch auf den Grund des Ozeans tauchen, um

dort mit einem Riesen-Oktopus zu ringen. Oder als vielarmiges Alien über die zerklüftete Oberfläche eines Galaxien entfernten Mondes glibbern … und dabei leidenschaftlich klebrigen

Tentakel-Sex haben. Als kosmischer Nebel durch die Tiefen des Alls wabern, uns als Zelle gegen gefräßige Viren verteidigen, in die Rolle eines Roboters schlüpfen, der menschliches Verhalten

nachzuahmen versucht. Und ja, wir könnten uns auch daran versuchen, das Leben eines Haustiers zu führen – wie das eines Hundes. Eines Goldhamsters. Eines Goldfisches.

Oder ja … das einer Katze. Denn tatsächlich ist das postapokalyptische Katzen-Klo von BlueTwelve und Annapurna Interactive eines von wenigen Spielen, das sich etwas traut. Etwas, das vor vielen

Jahren mit engagierten Experimenten wie „Ecco“ begann, dann aber viel zu schnell wieder auf dem Friedhof der Kuscheltiere verschwand. Weil ehrgeizige Interaktiv-Experimente wie Sonys animalisches

„Tokyo Jungle“ oder die Affen-Evolution in „Ancestors: A Humankind Odyssey“ von „Assassin’s Creed“-Erfinder Patrice Désilets zwar interessant, aber auch ziemlich unbequem sind. Weder schmeicheln

sie unserem Komplex-beladenen Ego noch bedienen sie die üblichen, meist austauschbaren Gaming-Stereotypen oder -Konzepte. Denn die zielen in der Regel darauf ab, uns mithilfe bereits bekannter

und nur geringfügig angepasster Spiel-Mechanismen so schnell wie möglich in die (gar nicht soooo) neue Erfahrung abtauchen und Erfolge verbuchen zu lassen. Nur so bekommt unser Gehirn den

schnellen Feierabend-Kick, der bei den großen Publishern die Kasse klingeln lässt.

Von Crash bis Okami

Eine Chance für mutige Experimente gibt es eher in der Indie-Sphäre – und selbst die Kleinst-Entwickler müssen schauen, wie sie über die Runden kommen. Darum haben tierische Spiele aus

Miniatur-Studios oft einen humorigen Dreh: Der durchgedrehte „Goat Simulator“ oder das ultra-brutale Haifisch-Gemetzel „Maneater“ zum Beispiel eignen sich eher für den kleinen

Skurrilitäten-Hunger zwischendurch – als vollwertige oder gar anspruchsvolle Spielerlebnisse taugen sie kaum. Und werden die plüschigen bis schuppigen Spielgefährten etwas ernster – wie

etwa der „Zelda“-ähnliche Fuchs aus „Tunic“, die prügelnden Ninja-Turtles, VR-Maus „Moss“, das Schwert-schwingende Fabel-Getier in „Stories: Path of Destinies“, der gnadenlose Rollenspiel-Ratz in

„Tails of Iron“ oder natürlich der durchgedrehte Jump’n’Run-Beutler „Crash Bandicoot“ – dann sind Tiere oftmals keine Tiere im eigentlichen Sinne – sie sind anthropomorph. Also Tiere, die in

Wahrheit Menschen sind, sich aber als aufrecht gehende Füchse, Hasen, Dachse, Marder, Bären, Raubkatzen & Co. verkleiden, um ihre hervorstechendsten Attribute visuell zu kommunizieren. Oder

einfach besonders interessant auszusehen. Denn ein plüschiges Konterfei, das niedlich die Schnurrhaare sträubt, das weckt doch direkt Sympathien – und kann sogar dabei helfen, besonders

harte oder ernste Stoffe zugänglicher zu machen.

Etwas interessanter wird es schon, wenn wir uns die Adventure-Wolfsgöttin Amaterasu aus Capcoms „Okami“ ansehen: Die ist – all ihrem göttlichen Naturell zum Trotz und wenn wir mal

ignorieren, dass die flauschige Dame mithilfe magischer Pinsel-Manöver ihre Umwelt verändern kann – eine echte Wölfin. Das heißt, sie bewegt sich auf allen Vieren durch das magische

Cel-Shading-Nippon und verhält sich auch sonst recht tierisch. Um sich mit den Bewohnern ihrer Umwelt auf eine Weise austauschen zu können, die Spieler gewöhnt sind und die – zumindest

einigermaßen – in gewohnte Game-Design-Muster passen, braucht sie eine Art Dolmetscher. Darum haben sich Capcoms Designer Amaterasus Reisegefährten Issun ausgedacht: Das kleine Feenwesen fungiert

als Mittelsmann zwischen göttlich-tierischer und menschlicher Ebene – deshalb kann unser Konterfei „Amy“ in „Okami“ auch wie „Zelda“-Held Link Hühner füttern oder sammeln … statt sie zu

fressen. Wie es ein echter Wolf vermutlich tun würde. Hmm, lecker Federvieh! Am Ende haben die Spieldesigner also doch wieder einen Weg gefunden, ein Tier in einen maskierten Menschen zu

verwandeln. Mehr oder weniger.

Wirklich verblüffend ist das allerdings nicht – denn wir kennen unsere Welt eben nur aus den Augen derjenigen Art, zu der wir gehören. Als Mensch hundertprozentig nachzuempfinden, wie es sich anfühlt, als Wolf oder Katze durch die Welt zu stromern, das ist so gut wie unmöglich. Umso mehr verdient es unsere Anerkennung, wenn ein Entwickler zumindest den Versuch unternimmt, den animalischen Faktor zu erhöhen – wie bei „Stray“: Zu Beginn von BlueTwelves futuristischer Streunerei sind wir noch ganz Katze – lümmeln in der Sonne herum, knuddeln mit Artgenossen, räkeln uns genüsslich und tapern verspielt über Rohre … bis unser Spaziergang jäh in einem Sturz endet … und inmitten einer verwunschen Unterwelt, die von geschwätzigen Robotern sowie riesigen, quiekend durch Korridore und Gänge jagenden, Haustier- und Metall-fressenden Bakterien bevölkert wird. Obwohl unsere Mieze in dieser neuen Umgebung von ihrer Beweglichkeit profitiert, indem sie inmitten der von den synthetischen „Gefährten“ bewohnten Stadt über Rohre balancieren, über Dächer spazieren und von Klimagerät zu Klimagerät hüpfen kann, um höhere Ebenen der Ortschaft zu erreichen, ist sie in ihren Interaktions-Möglichkeiten eingeschränkt. Denn Roboter verstehen ebensowenig Katzisch wie umgekehrt – also braucht auch dieses pelzige Konterfei einen Dolmetscher.

Katze oder Roboter?

Den findet es prompt im verlassenen Labor eines Wissenschaftlers – und in Form eines putzigen, kleinen Schwebe-Roboters, der es sich in einem Tornister auf dem Rücken seines felinen

Kompagnons gemütlich macht. Der schwirrt aus seiner mobilen Höhle heraus, sobald er etwas in Augenschein nehmen, beleuchten oder mit den rostig-rustikalen Einwohnern dieser eigentümlichen,

urbanen Sphäre ein Schwätzchen halten soll. Je mehr wir dabei über die uns umgebende Welt erfahren und je mehr vergessen geglaubte Erinnerungen unserem kleinen Roboter-Begleiter durch seine

Gedächtnisspeicher huschen und je weiter wir uns in diesem postapokalyptischem Städte-Kosmos voller verträumtem Gammel nach oben vorarbeiten, desto deutlicher vollzieht das Spiel einen

Perspektivenwechsel: Unsere Katze wird von der Heldin der Geschichte zusehends zur mobilen Erfüllungsgehilfin für ihren sehr menschlichen, kleinen Roboter-Kameraden – der wiederum mutiert

zum Wahrnehmungs- sowie Kommunikations-Interface für uns Spieler, die wir diesen wunderbaren, zwischen Unter- und Aufgang verharrenden Kosmos aus seiner Perspektive betrachten. Beide Figuren

– Mensch-Maschine und Tier – sind die Helden dieses zauberhaft erzählten und visualisierten Märchens … doch eigentlich sind wir (obwohl wir vor allem die Katze spielen) der

Roboter, der sich an ihren Rücken schmiegt oder neugierig um sie herum schwirrt, während er die Relikte einer Geschichte wiederentdeckt, die er eigentlich kennen sollte. Damit spielen die

Entwickler nicht nur geschickt mit dem Verhältnis zwischen Mensch und (Haus-)Tier, sondern verhandeln außerdem die Beziehung zwischen einem Gamer und seinem Avatar. Ähnlich vielschichtig werden

Videospiele an der Schnittstelle zwischen Spieler und Spiel selten.

(ACHTUNG, SPOILER IN DIESEN LETZTEN BEIDEN ABSÄTZEN)

Dass die Katze die Nähe und die Anleitung ihres rundlichen Maschinen-Freundes auch dann sucht, wenn der verschwunden ist, wird in den Momenten deutlich, in denen die Entwickler die beiden

voneinander trennen. Dass anstelle der Katze aber der Roboter im Zentrum unserer Wahrnehmungs-Sphäre sitzt, wird wiederum offensichtlich, als am Ende des Abenteuers die endgültige Trennung der

beiden ansteht: Kaum hat der Roboter seine Identität enthüllt und seinen Daseinszweck erfüllt, schwingt das letzte Paar Türen auf und vollzieht die Katze endlich den Schritt in die Freiheit, die

ohne ihren stählernen Gefährten ihr einziges, ganz und gar tierisches Interesse darstellt – Ende des Roboters, Abgang der Katze, der Vorhang fällt.

Wer in diesen letzten Momenten eines ebenso ungewöhnlichen wie besonderen Abenteuers traurig ist, weil er nicht mehr über das Schicksal der Gefährten und der – jetzt wieder mit einer

vermutlich menschenfreien Außenwelt verbundenen – Stadt erfährt, der findet vielleicht etwas Trost in dem Gedanken, dass Entwicklerstudio BlueTwelve bei der Darstellung seines tierischen

Protagonisten wunderbar konsequent war. Vielleicht nicht so konsequent, dass man uns ein Spiel beschert hätte, das wir wirklich und wahrhaftig einzig und allein aus der Katzen-Perspektive erleben

– aber immerhin ein Abenteuer, das dem Ideal eines Animal-Adventures und der Art von Abenteuer, die wir als Mensch noch genussvoll erleben und verstehen können, verdammt nahe kommt.

Miau.

Stray – das Abenteuer in Bildern

Sorgfältig gewählte Perspektiven, stimmungsvolle Beleuchtung und verwitterte Korridore oder Gebäude-Fassaden – DIE ARCHITEKTUR hinter "Stray" zeichnet das Bild einer Welt, die ihre besten Zeiten schon lange hinter sich hat. Die von Metall-fressenden Riesen-Bakterien verfolgten Roboter fungieren dabei als Erben und Bewahrer der untergegangenen menschlichen Kultur. Leider sind sie damit nur bedingt erfolgreich: Einerseits imitieren sie menschliches Verhalten wie Riechen oder Schmecken – andererseits ist ihre Erinnerung an die Vergangenheit extrem lückenhaft.

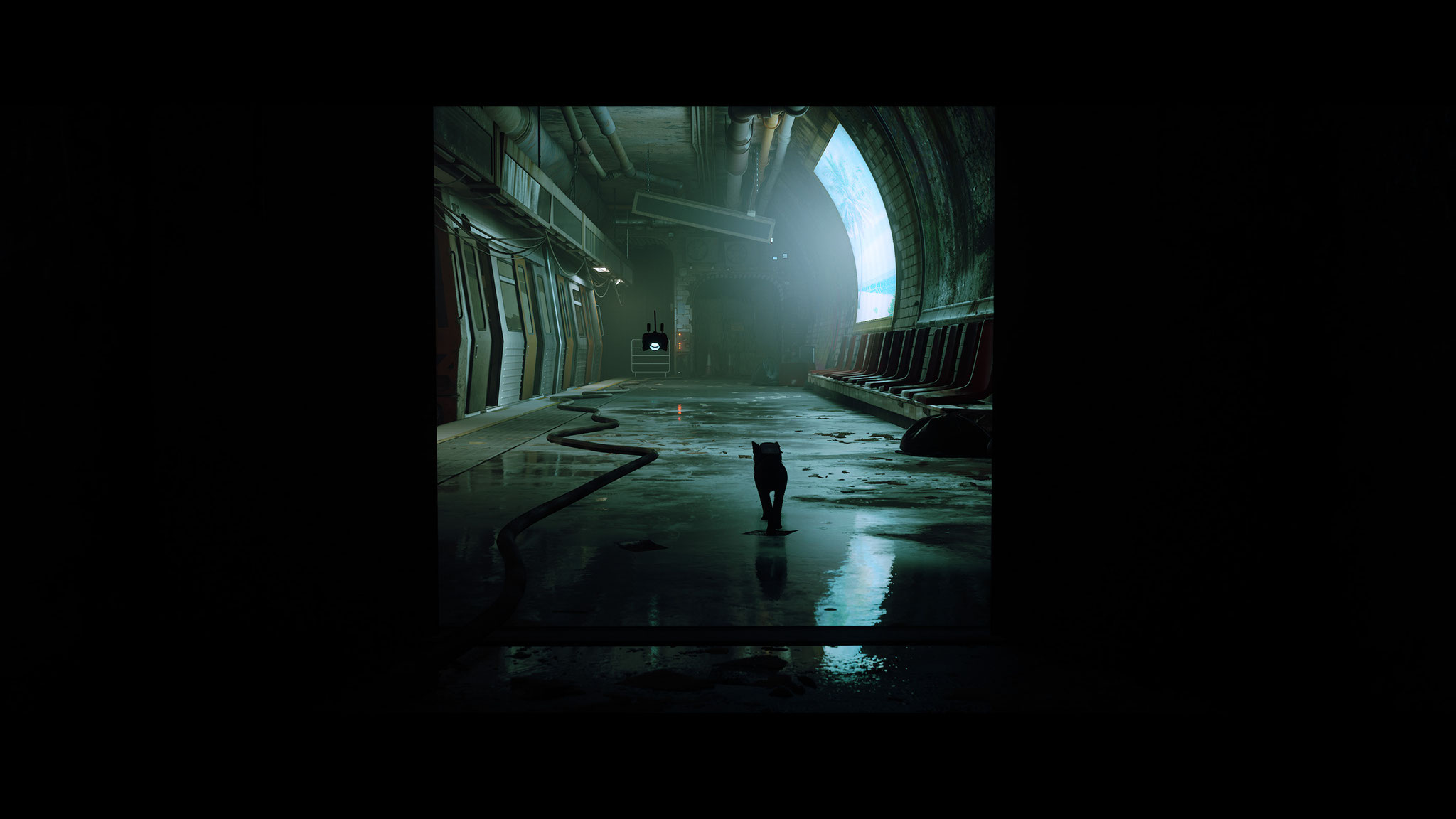

In vielen seiner dramaturgisch stärksten Momente vermischt "Stray" künstliche mit organischen Elementen: Die verschiedenen Ebenen der versunkenen Stadt sind fast immer durch TUNNELS und alte INDUSTRIE-ANLAGEN miteinander verbunden – und je tiefer wir in den "Kaninchenbau" hinabsteigen, desto häufiger sind sie von biologischem Schmodder überzogen, in dem die riesigen, gefräßigen Einzeller brüten, die bereits früh im Spielverlauf als eine von zwei Gegner-Sorten eingeführt werden, die uns entkatzen kann. Schaffen wir es nicht, den Biestern zu entkommen oder sie mithilfe unserer UV-Lampe (bekommen wir erst später) kaputt zu strahlen, ist unsere Miezekatze fast immer erledigt – und nicht selten müssen wir dann eine kniffelige Flucht-, Schleich- und/oder Ausweich-Passagen neu absolvieren.

Gelangen wir in eines der von abgenutzten und vergesslichen Automaten bevölkerten Stadtzentren, wird "Stray" besonders interessant: Hier wird das Spiel seinem Titel vollends gerecht, indem es uns frei durch Straßen, über Rohre, Balkone oder Simse streunern, stromern und kraxeln lässt. Hier erfahren wir, was es mit der Welt des Spiels wirklich auf sich hat und erkundet unser flauschiger Leisetreter eine bunte ROBOTER-HIPPIE-KOMMUNE – inklusive Computer-Guru und Pflanzenzüchter.

Hier erforschen wir das URBANE ZENTRUM der riesigen und in ihrer Struktur an die "Final Fantasy 7"-Metropole Midgard erinnernden Ruinen-Stadt: Nur hier erleben wir eine florierende Roboter-Zivilisation – mitsamt Geschäften, Bars, Slums sowie einem voll funktionstüchtigen, diktatorischen Unterdrückungs-Apparat.

Keine ordentliche Science-Fiction-Diktatur kommt ohne gigantischen GEFÄNGNISKOMPLEX aus. Doch wie fast überall im Spiel scheint der Unterdrückungsapparat ohne echte Machthaber zu funktionieren – stattdessen folgen Wärter-Drohnen und Roboter-Polizeiwächter einer vor langer Zeit einprogrammierten Routine. Sie handeln aus … Gewohnheit.

ACHTUNG – POTENTIELL TÖDLICHE SPOILER VORAUS!!!

Wie jede echte Großstadt wird auch die "Stray"-City durch ihr Verkehrsnetz zusammengehalten – in diesem Fall eine alte, ausrangierte U-BAHN, die wir erst durch das Aufstöbern einer Energiezelle wieder in Gang bringen. Mit ihrer Hilfe gelangen wir endlich in das KONTROLLZENTRUM dieses einst für die letzten Menschen gedachten Refugiums. Die Ironie: Ursprünglich wurde die Stadt von der Außenwelt abgeschirmt und ins Dunkel getaucht, um sich vor Eindringlingen zu schützen – doch erst die Abwesenheit echten Sonnenlichts hat dafür gesorgt, dass der Feind überhaupt gedeihen und alles überrennen konnte.